Baia, la Piscina Mirabilis, Cuma e l'Architettura Ipogea Greco-Romana

Cuma: Tempio di Giove

fotografia: Marilena Vicino © copyright & all rights reserved 2019

L'Architettura Mediterranea ha per tradizione millenaria profonde radici nel sottosuolo, nello spessore ipogeo lentamente scavato, usato come cava per gli edifici costruiti al di sopra. Il sottosuolo partenopeo e di tutti i Campi Flegrei fu inizialmente traforato dai coloni Greci, successivamente dai Romani e da tutti i costruttori e gli Architetti fino ai nostri giorni.

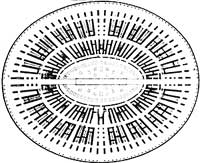

In questa tempestosa e magnifica terra l'Anfiteatro Flavio come una enorme nave naviga nel bradisisma da secoli.

Anfiteatro Flavio a Pozzuoli: pianta dei sotterranei; rif.Architettura Romana; John B.Ward-Perkins - Electa Editrice, Milano 1979

Tutti i Campi Flegrei sono cosparsi di frammenti romani e di percorsi e di architetture ipogee: da caverne greche e romane. A punta Epitaffio era la villa di Nerone, nel cui Ninfeo sommerso, in apnea, pescavo polpi e ostriche del Mediterraneo; nei due anni, fra il l'inizio del 1980 e la fine del 1982, in cui abitavo a trecento metri da lì, sul viale di Arcofelice, sul bordo di Lucrino. Pozzuoli ad est, Baia e Capo Miseno ad ovest, e poi Capri, di fronte, a Sud, dalle lunghe chiome distese nel mare.

E' una terra riccha, drammatica e bellissima!

Panorama tra Bagnoli e Pozzuoli: Capo Miseno, Procida, Ischia

fotografia: Pier Paolo Guzzo © copyright & all rights reserved 2005

A Cuma, caposaldo della strategia di occupazione e colonizzazione di Neapolis, l’Antro della Sibilla Deiphobe fornisce il suolo, sopra di sé, per fondare le terrazze dei templi degli Dei olimpici, e, ancora, sotto di sé, la terra per scavare la crypta romana che punta al lago d’Averno: territorio dei Cymmeri; ingresso alla città sotterranea dei Morti: l'Oltretomba. Pochi, di coloro che la visitano, possono tornare vivi per descriverla. Scavare, essere al di sotto della terra, dunque, è la sola maniera possibile per vivere una realtà divina altrimenti immaginata. Ospiti nella casa degli Inferi, questa diventa pretesto delle superiori abitazioni degli uomini.

riferimento: Paolo Di Caterina, Le cavità sotterranee e Napoli; DOMUS n° 681 - Itinerario n°22, Milano 1987

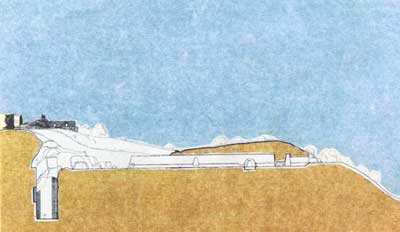

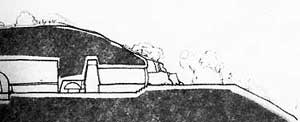

XVII Triennale di Milano, 1987

"Le città immaginate. Un viaggio in Italia. Nove progetti in nove città": Cuma - sezione

Monte di Procida e Procida visti dal Tempio di Giove a Cuma

fotografia: Marilena Vicino © copyright & all rights reserved 2019

[...] Nell'esistenza di una città intervengono trasformazioni e distruzioni dei suoi edifici. Nella sua persistenza, la natura il carattere e l'espressività del suolo. L'architettura del suolo supera nella portata l'architettura degli edifici. L'architettura del suolo è sempre archetipa; l'architettura degli edifici è sovente legata agli stili. Un'urbanistica che parta dall'architettura del suolo crea le premesse per la configurazione di un persistente tracciato della città.

rif. Francesco Venezia con Gabriele Petrusch: Catalogo della mostra "Idee prozessergebnis" IBA, Edizioni Senator Fuer BAU - und Wohnungswesen, Berlino 1984

Antro della Sibilla Deiphobe: corridoio principale

fotografia: Marilena Vicino © copyright & all rights reserved 2019

Della Sibilla Cumana si accenna per la prima volta in un testo di Licofrone, poeta greco del III sec. a.C.. L'Antro della Sibilla è una galleria artificiale di epoca greco-romana, rinvenuta a seguito degli scavi archeologici del 1932 dell'antica città di Cuma: viene identificato come il luogo all'interno del quale la Sibilla Cumana operava e divulgava i suoi oracoli. Si tratta di un corridoio lungo 131,50 m., largo 2,40 m. e alto 5,00 m., di forma trapezoidale illuminato da sei aperture laterali che conduce nella mitica stanza oracolare della sacerdotessa in cui, secondo la tradizione, la Sibilla rivelò ad Enea la sua profezia.

Antro della Sibilla Deiphobe; una delle aperture laterali

fotografia: Marilena Vicino © copyright & all rights reserved 2019

Lungo la parete ovest, ad intervalli regolari, con la stessa forma dell'antro, furono realizzate dai romani nove aperture, di cui tre murate, con lo scopo di illuminare l'ambiente, per permettere il ricambio dell'aria. L’antro della Sibilla Cumana si trova nel Parco Archeologico di Cuma, all’interno dei Campi Flegrei.

Antro della Sibilla Deiphobe: sezione su un cunicolo laterale

La Piscina Mirabilis

La Piscina Mirabilis è scavata nel banco tufaceo della Punta del Poggio, al limite dell'abitato di Bacoli, con i suoi 75 mt per 25,50 per 15 di altezza, era capace di immagazzinare 12600 metri cubi di acqua dell'acquedotto augusteo del Serino ed è la più grande cisterna conosciuta dell'antichità classica.

Piscina Mirabilis: pianta

riferimento: I Campi Flegrei nell'archeologia e nella storia, Accademia Nazionale dei Lincei; Roma 1977 fig.234

La Piscina Mirabilis

fotografia: Marilena Vicino © copyright & all rights reserved 2019

Si tratta della più grande cisterna nota mai costruita dagli antichi romani, ed aveva la funzione di approvvigionare di acqua le numerose navi che trovavano ormeggio e ricovero nel porto di Miseno. Il nome attuale le fu attribuito nel tardo Seicento. Disegnata anche da Giuliano Sangallo per il suo interesse architettonico, è il punto di arrivo dell’acquedotto del Serino, costruito in età augustea per approvvigionare d’acqua la base militare e la città di Miseno.

La Piscina Mirabilis

fotografia: Marilena Vicino © copyright & all rights reserved 2019

La struttura, costruita sulla collina prospiciente il porto di Miseno per l’approvvigionamento della Classis Praetoria Misenensis è un’enorme cisterna a pianta quadrangolare, scavata nel tufo con quattro file di dodici pilastri cruciformi, formanti una divisione interna di 5 navate lunghe e 13 corte, sorreggono la volta a botte. Su questa è impostata la terrazza di copertura pavimentata in cocciopesto, comunicante con l’interno con una serie di portelli.

La Piscina Mirabilis

fotografia: Marilena Vicino © copyright & all rights reserved 2019

Un bacino profondo m 1,10 incavato nel pavimento della navata corta centrale e munito di bocca di uscita ad un’estremità, fungeva da piscina limaria, cioè da vasca di decantazione e di scarico per la pulizia e il periodico svuotamento della cisterna, la cui alimentazione avveniva mediante un condotto d’immissione presso l’ingresso del lato occidentale; una serie di finestre lungo le pareti laterali provvedeva all’illuminazione e all’areazione.

Baia

Il sito, che secondo la leggenda trasse nome da Baios, uno dei compagni di Ulisse, che vi fu sepolto e vi ricevette onori, fu universalmente celebre nell'antichità e fino a tutto il Medioevo per le numerose sorgenti termali che scaturivano sia dalle colline circostanti l'arco del golfo, compreso fra la Punta Epitaffio e l'odierna altura del Castello, sia dal litorale, e che a partire dal II secolo a.C. furono sfruttate a scopo terapeutico attraverso appositi sudoratorìi scavati nel tufo della collina. [...]

rif. Napoli e dintorni; Anna Maria Bisi Ingrassia - Newton Compton editori; Roma, 1981

Strutture romane sommerse antistanti la Punta dell'Epitaffio a Baia

A Baia troviamo due ulteriori sviluppi di questa distinzione di elementi e soprattutto dell'evoluzione della cupola. Ambedue gli edifici erano delle piscine coperte.

"Tempio di Mercurio" (frigidarium) a Baia

rif. fotografia: Miquel del Pozo Puig su pinterest

Nel cosiddetto "Tempio di Mercurio", una grande aula circolare di età augustea, coperta da una sottile cupola emisferica di 21,50 mt. di diametro bucata al centro da un grande occhio di circa quattro metri di diametro; questo schema elementare ma fondamentale nello sviluppo dell'architettura troverà qualche decennio dopo la sua massima espressione nel Pantheon.

"Tempio di Venere" a Baia; finestrone ad arco ribassato

fotografia: Francesco Saverio Alessio © copyright & all rights reserved 1986

Nel cosiddetto "Tempio di Venere" di età adrianea troviamo una cupola che costituisce, con i suoi sedici spicchi impostati su di un tamburo ottagonale traforato da otto finestroni ad arco ribassato, la più grande copertura "ad ombrello" della romanità e grazie al tamburo finestrato in alto un nuovo utilizzo della luce solare in architettura che battendo sull'acqua si frantuma in mille riflessi proiettati sulle pareti e sulla cupola.

Tweet

Campi Flegrei Baia Links

Questa è una sezione di florense.it web site dedicata all'Architettura Mediterranea che, dalla Mezquita de Cordoba alla Villa Malaparte di Adalberto Libera e alla Villa Iovis di Tiberio sulle rupi di Capri , da Napoli ed i Campi Flegrei con la Casina Vanvitelliana sul Fusaro di Carlo Vanvitelli, alla Sicilia e al Museo di Gibellina di Francesco Venezia, dalla Cappella di Ronchamp di Le Corbusier all'Abbazia Florense di Gioacchino da Fiore, attraverso il sottosuolo partenopeo, l'architettura ipogea delle caverne Greco Romane esposte alla XVII Triennale di Milano, fino al Global Village Square di Derrick De Kerchove, il restauro, le epoche, le migrazioni culturali, a volte le perdite, a volte le contaminazioni architettoniche, attraverso valori diversi e diverse religioni, le valenze estetiche, con l'apporto di scritti personali e di altri Autori, di fotografie, disegni ed altri tipi di rappresentazioni iconografiche, rendering 3D, cad, vuole indicare un percorso di riflessione su questo argomento.